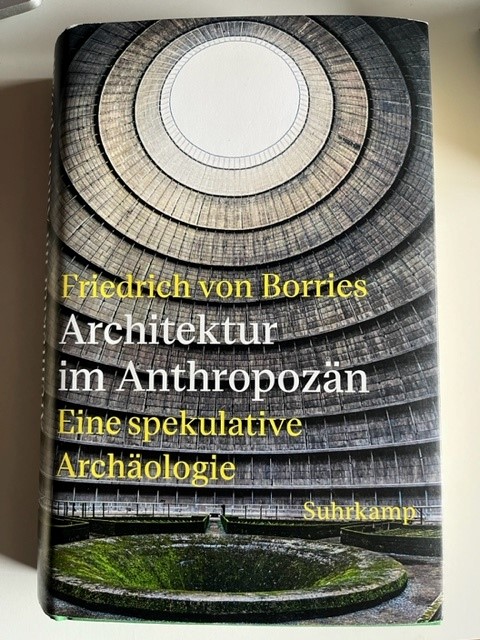

Architektur im Anthropozän

Eine spekulative Archäologie oder welche Geschichte wird über uns erzählt werden?

Der Blick aus der Zukunft ist der narrative Rahmen für diesen Essay. Seine Basis ist ein Verständnis der Wechselwirkungen von Architektur und Gesellschaft. Der Begriff des Anthropozän versinnbildlicht, dass der Mensch den Planeten umformt in klein- oder großmaßstäblichen zerstörerischen Eingriffen in natürliche Prozesse. Daraus entsteht ein

Spannungsfeld bzw. Paradox der Architektur, die die Erde zunächst bewohnbar, aber durch ihre Zerstörung dann auch unbewohnbar macht. Friedrich von Borries appelliert mit diesem Werk zur Neuerfindung der Architektur.

Wir leben im Anthropozän. Die Menschheit hat der Erde ihren Stempel aufgedrückt: Es gibt mehr künstlich hergestellte als natürlich gewachsene Masse. Damit stellt sich auch die Frage nach der Verantwortung von Architektur: Sie soll die Welt bewohnbar machen, trägt aber durch immensen Ressourcenverbrauch und hohe CO2-Emissionen zur Zerstörung unserer Existenzgrundlagen bei. Wie kam es dazu? Und wie kann Architektur diese Entwicklung umkehren? Die Wurzeln des zerstörerischen Umgangs mit unserem Planeten liegen in unserer Geschichte. Friedrich von Borries nimmt deshalb die Perspektive zukünftiger Archäologen ein, die sich auf die Suche nach den charakteristischen Bauten unserer Zeit machen. Sie stoßen nicht nur auf repräsentative Architektur-Ikonen, sondern auch auf Müllverbrennungsanlagen und Serverparks, mehrstöckige Schweineställe und Saatgut-Tresore, die viel über unsere zerstörerische Produktions- und Lebensweise verraten. Friedrich von Borries zeichnet dabei ein Psychogramm fortgeschrittener Industriegesellschaften und wagt einen Ausblick auf eine zukünftige Architektur, in deren Mittelpunkt nicht allein der Mensch und seine Bedürfnisse stehen.

Zwischen Erwartungshorizont, Prolog und Epilog gliedert sich das im November 2024 im Suhrkamp Verlag erschiene Buch auf 464 Seiten in 5 Teile mit den Titeln Zerstörung, Überleben, Flucht, Schuld und Hoffnung.

Beginnend mit der Zerstörung erklärt uns Friedrich von Borries die Phänomene des Anthropozän in Form der Architekturen der CO2-Emissionen, Bezug nehmend auf den Architekturkritiker Herrmann Funke „ Ein einziges x-beliebiges Gebäude reicht aus, um daran die ganze Pathologie der menschlichen Gesellschaft zu entwickeln.“ Dabei wirft er den Blick auf einzelne Architekturen der zentralen 7 Treiber des Klimawandels: Energiewirtschaft, Industrie, Mobilität, Wohnen, Landwirtschaft, Handel und Müll. Es geht um die Typologien aber auch typische Materialien wie Beton, Ideologien wie die autogerechte Stadt und der Suburbanisierung, Siedlungsstrukturen, Industrialisierung und Beschleunigung, Versiegelung und Verschwendung, Bungalows und Großwohnsiedlungen, Ausbeutung und Gewalt, Kapitalismus und Globalisierung, Ungleichheit und Hierarchien, Kunstdünger und die Urbanisierung der Landwirtschaft, Malls und grenzenlose Verfügbarkeiten, Finanzmärkte und Emissionshandel, Serverfarmen und kosmische Infrastruktur, Mülllandschaften und Gülllegruben, also auch um „Ent-Sorgung“ im wahrsten Sinne des Wortes.

Teil 2 beschäftigt sich mit dem Überleben und zeigt eine Galerie der (gescheiterten) Rettungsversuche zwischen Vermeidung, Anpassung, Neustart, Reparatur und Modifikation. Unter Vermeidung weist uns der Wissenschaftler und Gestalter auf die Nutzung der Kraft der Sonne, den Ausstieg aus dem System, Aussteiger-Communities wie Drop City nach den Visionen Fullers, Bauvermeidung durch Bestandnutzung und Kreislaufwirtschaft, den Umgang mit Raum und Materialität, die Optimierung des Bestehenden als Geschäftsmodell durch Zertifizierungen als moderner Ablasshandel hin. Anpassung betrachtet der Designtheorieprofessor als Machtinstrument mit Beispielen wie Klimaanlagen, lokaler Resilienz, Deichen und Schutzwehren bis hin zu künstlichen Habitaten, doch technische Lösungen werden allein nicht helfen. Unter Neustart versteht der Berliner die unsichtbare smart City, neue Gesellschaftmodelle in der Wüste, postfossile Phantasien, paradoxale Strategien zwischen Repräsentation und neuem Naturverhältnis bis hin zu einem unbaubaren Traum. Reparatur steht für Rekonstruktion und Restauration, Radical Repair und Reparation, eine Architektur der Reparaturgesellschaft und die Entwicklung vom Genie zur Pflegerin.

Modifikation bedeutet Geo-Engineering, das die Umwelt selbst verändert, Phantasmen der instrumentellen Vernunft, das Raumschiff Erde, Ökologischer Kapitalismus, Entgrenzung der Landschaft bis hin zu schamanistischer Magie und Selbstvergötterung.

Der dritte Teil beschäftigt sich mit Flucht und beschreibt Dystopien eines besseren Lebens, Architekturen der Flucht – von sozialer Ungleichheit und Naturzerstörung. Von Lagern über Inseln bis in den Weltraum. Lager bedeuten Grenzen, Mauern, Zäune, Flüchtlingslager sind Städte ohne Zukunft, Architektur der guten Absichten bis hin zu Containern als gebaute Form der unterlassenen Hilfeleistung. Inseln können schwimmende Städte sein, Eskapismus im Inselkapitalismus und postapokalyptische Lebensräume. Unter der Flucht in den Weltraum erklärt uns von Borries den Mond und die Nazis, Kosmischen Kolonialismus, die Mission zum Mars, Terraforming als planetarer Pragmatismus bis hin zu ökologischen Cyborgs.

Schuld steht für die Fundamente der Weltzerstörung. Es geht um Schuld und die Selbstüberschätzung von Architekten. Schuld steht für die Entfremdung von der Arbeit, von der Natur, von der Wirklichkeit, von der Gesellschaft und von sich selbst. Schuld steht für Herrschaft über Grund und Boden, über Raum, über Pflanzen, über Tiere und über Menschen durch die Architektur. Schuld steht auch für Täuschung durch ästhetische Überwältigung, durch falsche Versprechungen, durch Ästhetisierung, durch Überspielung und durch Vernebelung.

Nach vier anklagenden Teilen geht es im fünften und letzten Teil um Hoffnung in Form eines Ausblicks auf eine plantare Architektur. Hier fordert Borries uns auf, Anders zu werden, um Ehrlichtkeit und Verlernen, um Unfertigkeit und Widerstand, um Offenheit und Verbundenheit.

Eine Gesellschaft, die ihr zentrales Imaginäres verloren hat, braucht Orte, an denen sie ein Anderswerden erproben kann. Architektonische Ehrlichkeit bedeutet im Anthropozän, schon beim Entwerfen die ökologischen und sozialen Folgen des Abbaus und der Produktion von Baustoffen und -materialien mitzudenken. Um Offenheit für eine gesellschaftliche Organisationsform zu schaffen, die die Bewohnbarkeit des Planeten erhält, müssen wir verlernen, wie wir bisher gelebt, gewohnt und gebaut haben. Es braucht eine Fertigkeit der Unfertigkeit, denn die planetare Architektur muss Raum lassen für Wunschproduktion, Widerspruch und Weiterentwicklung. Architekten können mit dem und durch das, was sie als Architektur definieren, Widerstand gegen die Zerstörung des Planeten leisten. Für das Regionale in der Architektur bis hin zu Protestarchitekturen. Ohne Offenheit für die Vielfalt kultureller Erfahrungen, Wissensformen und Lebensentwürfe wird eine planetare Architektur nicht möglich sein. Architektur muss einen Raum schaffen, in dem deine Verbindung mit dem Planeten und all seinen bestimmten und unbestimmten Wissens-, Wesens- und Existenzformen eingehen können.

Die fünf Hauptteile werden durch einzelne Intermezzi voneinander getrennt, die sich mit der Verantwortungslosigkeit der Architekten in Geschichte und Gegenwart, einem Willkommen in der gedehnten Gegenwart entgegen der Notwendigkeit für Architekten sich mit möglichen Zukunftsszenarien zu beschäftigen, dem Mensch als Maß aller Undinge oder auch als Anmaßung und wie wir unser Verhältnis zur Welt verändern sollten, weg vom Anthropomorphismus bis hin zum Erbe des Prometheus.

Im Epilog verweist uns der Autor auf die Grenzen der Architekturgeschichte. Zukunft braucht Herkunft und es geht zweifelsohne um ein Lernen aus der Geschichte, aber es gibt keine Vorbilder, denen wir folgen können. Es geht um ein Anderswerden.